横浜市内の某N社様の本社ビルの設計が始まりました。

先ずは、大まかにその建物に必要な要素を挙げて行き、優先順位を決めてデザインしていきます。

基本計画の際に昔は「何でも言ってください」、というところから始めることが多かったのですが、

結局、まとめるのに相当無駄な時間を使うことに最近ようやく気が付いた、

というか聞かなくても良いことも結構多いものだと気づきました。

ただし、クライアント側であれこれ考えて頂いた方が、

後から「こうすればよかった」が出にくいことも確かなので、

その辺のバランスが分かってきたのかな、というところです。

今回のクライアントは積極的に意見を言ってくださる方なのでとても話が早い。

クライアントの社長に、必要なワードをどんどん書き出してください、と依頼したところ、

暫くして箇条書きのレジュメが送られてきました。

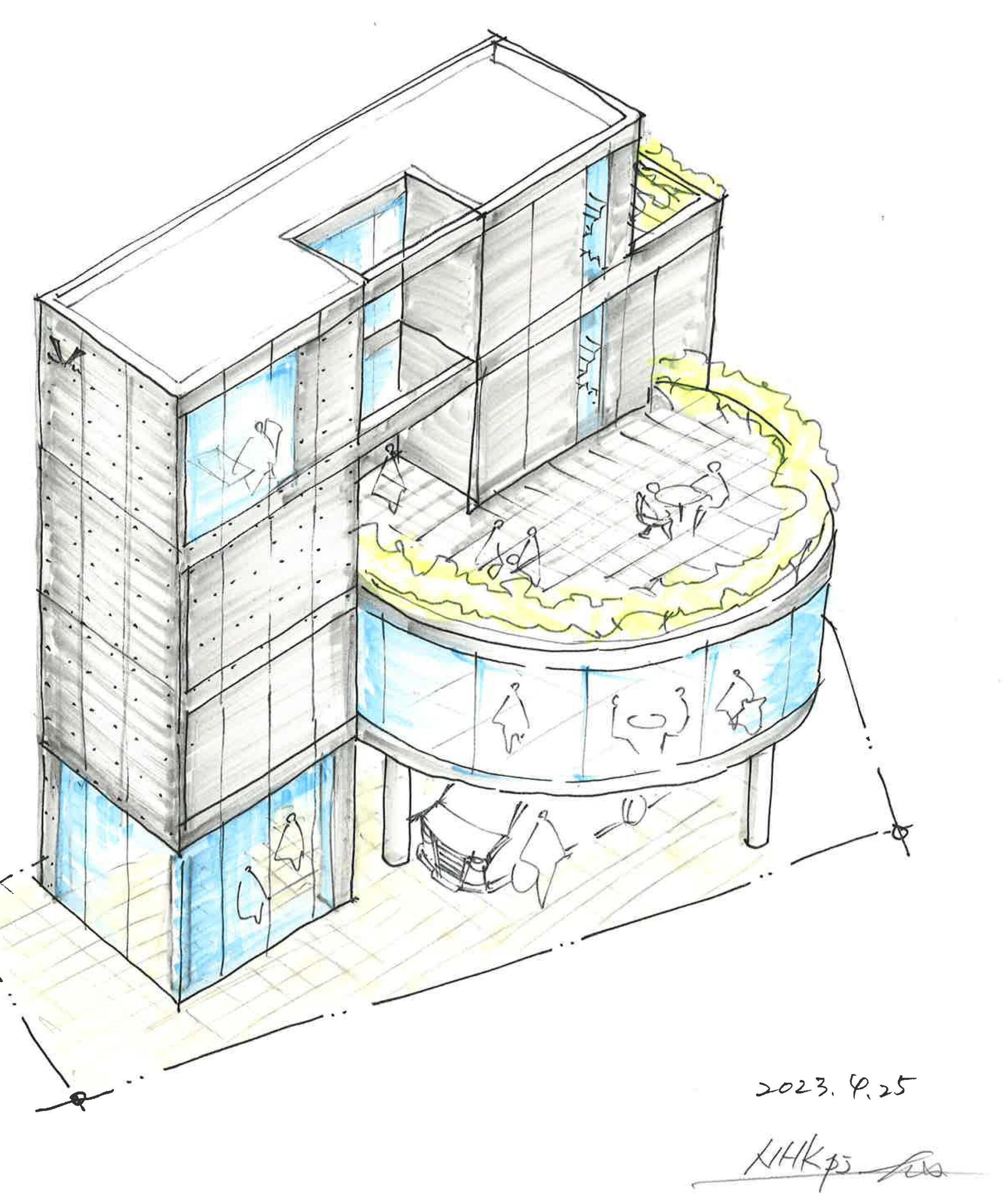

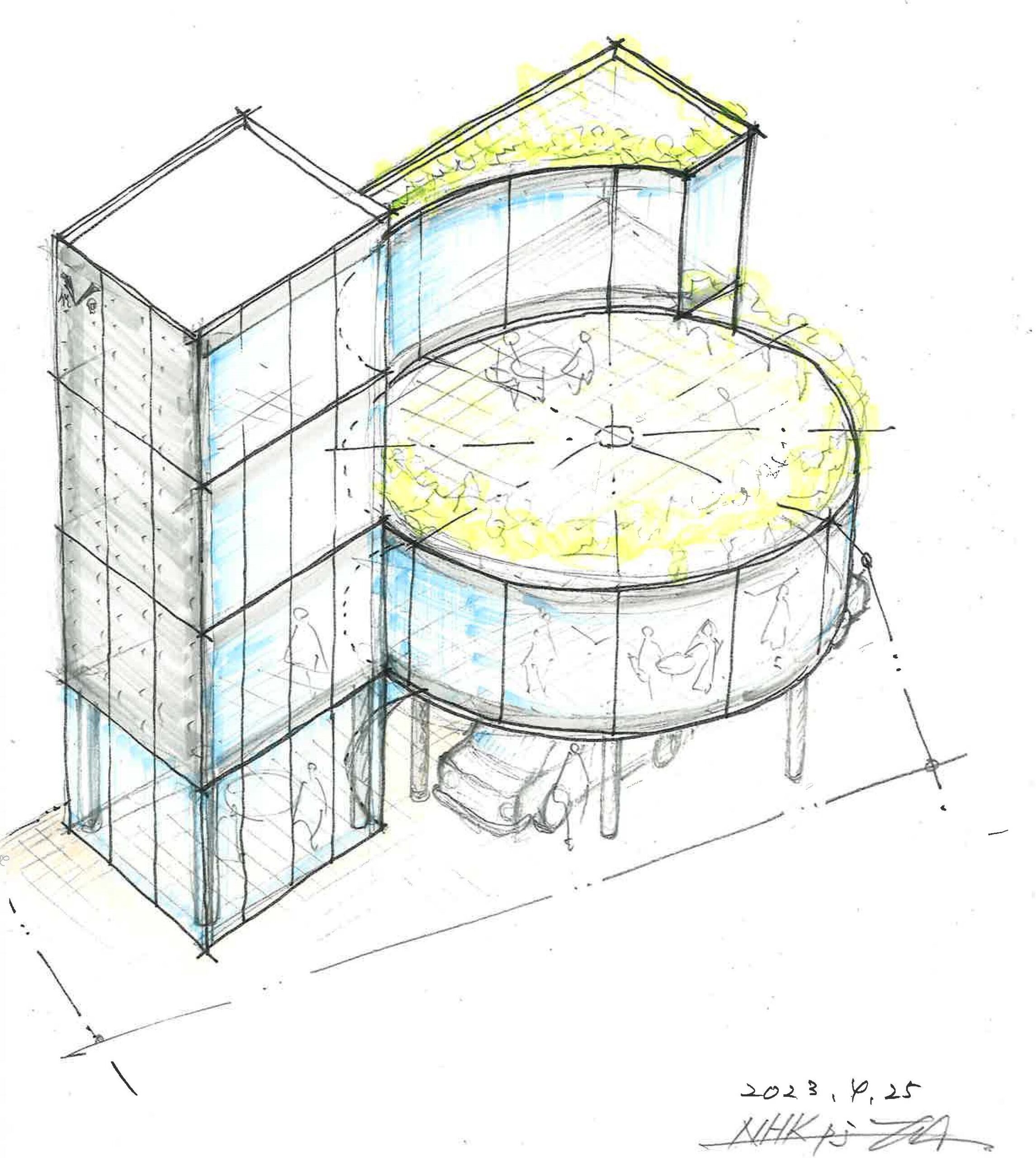

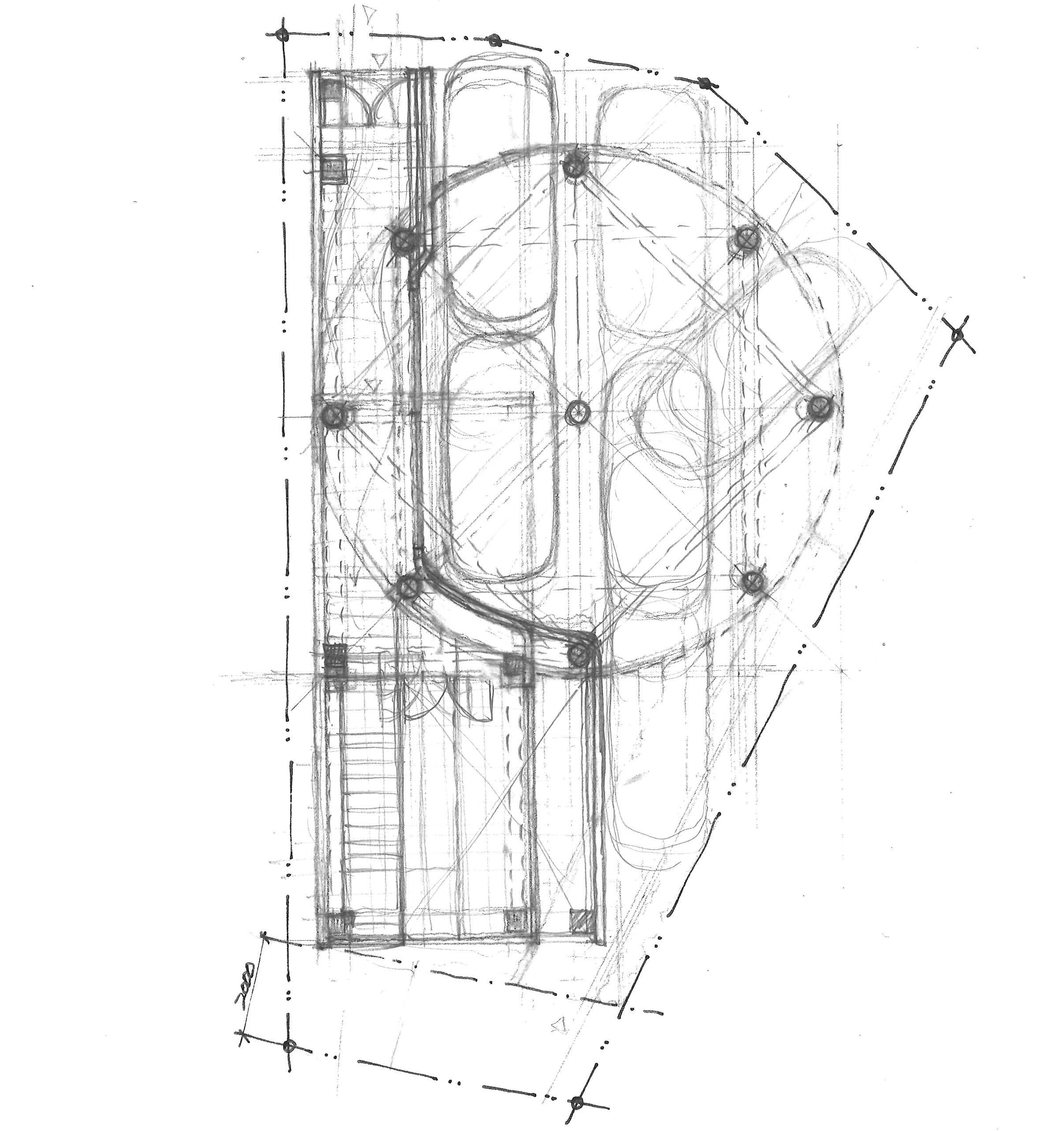

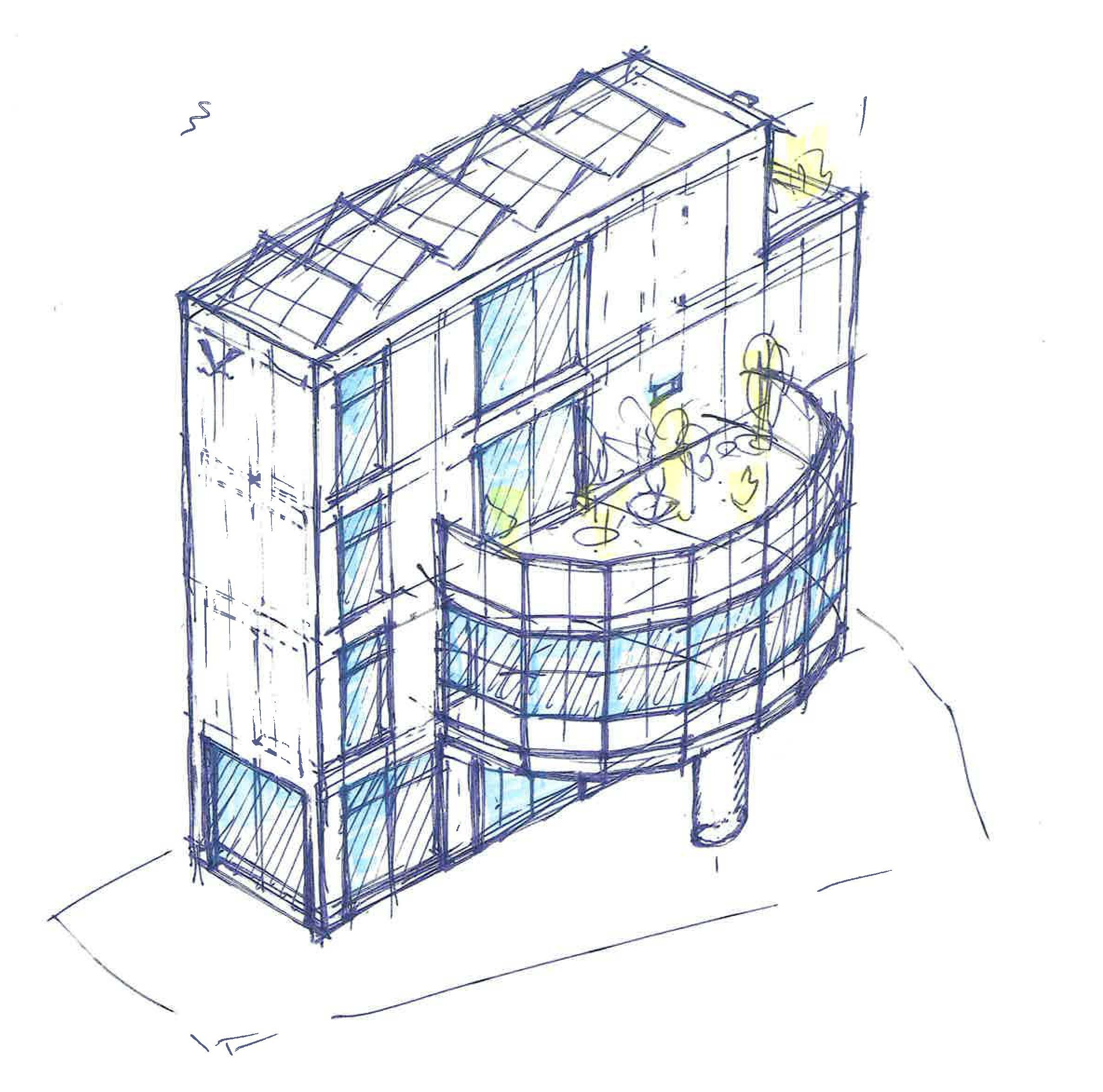

それを翌日すぐにボリュームイメージしたのが掲載したスケッチです。

お見せしたところ、もうこれで良いと気に入って頂き早速設計契約を、と言って頂きました。

長くお付き合いして育む信頼関係と同じように、直ぐに可視化するスピードも大事、

手前味噌ですが、つくづくそう感じました。

ただし、ファーストスケッチと全然違うものになることが、実際はほとんどだということは

ご愛敬。